| Page d’accueil générale | Dossier Kubrick |

Passant, va dire à Séoul…

|

Le cinéma coréen va bien, merci pour lui. Il le prouve avec la Princesse du désert, une épopée barbare, somptueuse et sanglante, qui a attiré deux millions de spectateurs au pays du Matin Calme, et touche à présent nos côtes grâce à la réputation de l’actrice principale, Zhang Ziyi, révélation de Tigre et dragon. |

Perdus dans un paysage désertique, une poignée d’hommes et de cavaliers errent en tentant de survivre à un soleil de plomb. L’un d’eux titube, s’écroule et doit être achevé. Nous ne sommes pas au Far West à l’époque des cow-boys (quoique la référence sera, comme on le verra, incontournable), mais à la fin du XIVème siècle, au Nord de la Chine. Ces hommes appartiennent à une délégation coréenne chargée de rétablir des relations diplomatiques avec les Ming, qui viennent de chasser les Mongols de Pékin et de prendre le pouvoir. Mais le groupe, accusé de trahison et d’espionnage, a été envoyé en exil dans le désert de Gobi. Miraculeusement libérés, ces soldats, initialement chargés de protéger des diplomates désormais morts, tentent de reprendre le chemin du pays natal. Dans un caravansérail, leur route croise cependant celle d’une princesse Ming, enlevée par une troupe de guerriers mongols en fuite. Sous le charme, le général coréen décide de la libérer – mais celle-ci éprouverait plutôt des sentiments pour Yeo-Sol, un esclave aussi fier qu’expert en arts martiaux, qui devient son protecteur. Quoi qu’il en soit, le moment n’est guère à la gaudriole puisque toute la troupe est désormais traquée par une horde mongole…

Si le nom du réalisateur Kim Sung-Su vous est inconnu, sachez que le monsieur en est à son quatrième film, même si la Princesse du désert est le premier à parvenir jusqu’à nous. Et c’est bien là l’un des problèmes majeurs du cinéma asiatique car, hormis les films d’arts martiaux et de gun-fights hong-kongais et quelques longs-métrages taïwanais plus intimistes (In the mood for love de Wong Kar-Wai, Millenium Mambo de Hou Hsiao Hsien), cette production ne nous arrive que de façon très partielle et épisodique : Tigre et dragon de Ang Lee il y a deux ans, L’empereur et l’assassin de Chen Kaige l’année dernière… Il est donc très difficile, faute de références, d’établir des comparaisons. Or la Princesse du désert, justement, est représentative d’un nouveau courant qui se dessine – encore faut-il le savoir – dans ledit cinéma asiatique, à savoir les superproductions d’une Corée du Sud qui s’est donnée récemment en la matière les moyens de ses ambitions (en témoigne également Ivre de femmes et de peinture, présenté cette année à Cannes, mais dont la sortie publique en France reste à ce jour indéterminée).

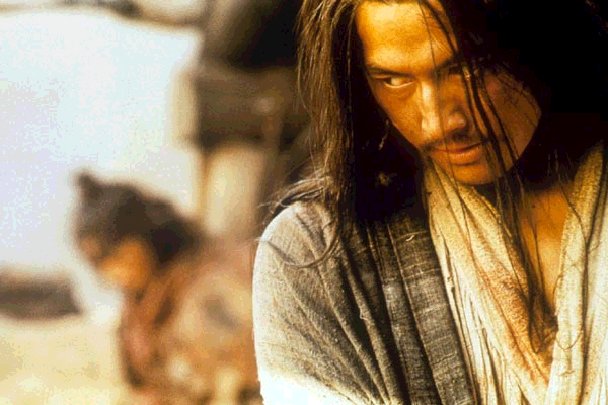

Ce qui saute aux yeux du spectateur par contre – hormis les flots d’hémoglobine qui envahissent régulièrement l’écran pour bien faire comprendre la barbarie de l’époque – c’est que le réalisateur a choisi le métissage. Normal puisqu’il se reconnaît comme influence les Sept samouraïs de Kurosawa et… la Horde sauvage de Sam Peckinpah. L’apport du western dans son style ne se limite d’ailleurs pas à ce dernier et imprègne une bonne partie du film : sa dernière partie, quand les guerriers sont assiégés dans le fort où ils pensaient trouver refuge, évoque bien sûr Fort Alamo, tandis que le personnage de Yeo-Sol (magistral Jung Woo-Sung), taciturne et violent, ressemble beaucoup aux personnages de Clint Eastwood chez Sergio Leone, avec en plus une maîtrise des arts martiaux qui fait définitivement passer Bruce Lee pour un rigolo de cours de récré.

On comprend l’intérêt qu’éprouve pour lui, malgré la différence de classe, la princesse Bu-Yong, interprétée avec beaucoup de grâce et de finesse par la Chinoise Zhang Ziyi – même s’il est vrai que Zhang Ziyi dans un désert avec un déclassé au regard fier, on y avait déjà eu droit dans Tigre et dragon (c’était d’ailleurs l’une des séquences les plus réussies du film). On comprend aussi qu’en face, Jin-Lib (Ahn Sung-Lee), jeune général qui cache sa peur sous un inflexibilité martiale, ne fasse pas vraiment le poids. Mais l’intrigue sentimentale – qui d’ailleurs ne mène à rien – passe quand même au second plan dans l’histoire, même si le spectateur européen s’y raccroche au milieu de la continuelle alternance errance / tuerie / errance / massacre / errance / etc., qui rythme tout le film (raccourci quand même d’une demi-heure dans sa version européenne), une répétition qui finit par être un peu lassante mais qui est tout de même le propre du style épique depuis quelques millénaires maintenant. Notons quand même que l’intérêt un peu faiblissant à la longue renaît dans la dernière partie avec l’attaque du fort et la somptueuse boucherie finale qui n’est pas sans rappeler la conclusion, dans la même construction temporelle, du Dernier des Mohicans de Michael Mann (encore l’Amérique !).

Sachez quand même que la vision du film demande, outre d’avoir le cœur bien accroché, une connaissance, fut-elle minimum, du cinéma asiatique : ne pas s’étonner, par exemple, qu’un homme seul puisse joyeusement zigouiller la moitié d’une armée, ou atteindre un autre homme précisément entre les deux yeux en lançant sa hache ou sa lance à trente mètres (se dire qu’il y a plus invraisemblable – quoique de façon plus stylisée – dans Tigre et dragon justement). Le choix, lui aussi proprement asiatique, de filmer toutes les scènes de combat et de mêlée avec des gros plans et un montage épileptique, en se concentrant sur les mouvements et les coups plutôt que sur la lisibilité de l’image, peut également poser problème, même si ce style se retrouve aussi de plus en plus couramment dans le cinéma U.S.. Enfin, pour ceux qui voient le film en V.F., ou en V.O. sans avoir une connaissance approfondie des langues d’Extrême-Orient, il est nécessaire, à plusieurs reprises, de comprendre que malgré les apparences tous les acteurs ne parlent pas la même langue. Ceci posé et surmonté, les amateurs de grand spectacle se retrouveront dans cette épopée pleine de bruit et de fureur (comme toute épopée qui se respecte), que ni Kurosawa ni Peckinpah n’aurait forcément reniée.